走近大国重器丨地下700米捕捉“幽灵粒子”

探访超大规模超高精度中微子大科学装置

中央纪委国家监委网站 初英杰

夜空下的江门中微子实验项目园区一角。 中国科学院高能物理研究所供图

习近平总书记强调,我们要建成的科技强国,应当具有居于世界前列的科技实力和创新能力,支撑经济实力、国防实力、综合国力整体跃升,增进人类福祉,推动全球发展。

“拥有强大的基础研究和原始创新能力,持续产出重大原创性、颠覆性科技成果”,是科技强国必须具备的基本要素之一。作为原始科技创新的国之利器,大科学装置在激烈的全球科技竞争中的重要性日益凸显。

精心布局、聚焦前沿、夯实基础,我国近年来建成一个又一个大科学装置。位于广东江门开平市打石山深处的江门中微子实验(JUNO),便是其中之一。2025年8月26日,江门中微子实验成功完成2万吨液体闪烁体灌注,正式运行取数。我国对中微子的探索从此翻开新的篇章。

江门中微子实验是目前世界上规模最大、具有超高精度的液体闪烁体型中微子大科学装置,也是首个已建成的新一代大型中微子实验装置。其首要科学目标是什么?建设过程中遇到过哪些难题?超大规模、超高精度是如何实现的?记者带您一同探访。

聚焦前沿,开启中微子探索新篇章

什么是中微子?我们为什么要探测中微子?

中国科学院高能物理研究所江门中微子实验有关科研人员介绍,中微子是构成物质世界的基本粒子,在12种基本粒子中占了1/4。

中微子十分特殊。它极其微小又不带电,质量比电子还轻百万倍,与普通物质的相互作用极为微弱;它无处不在又穿透力强,每秒钟都有无数中微子毫无阻碍地以接近光速穿过人体却不被人类察觉,因此被称为“幽灵粒子”或“宇宙隐形人”;它是最为古老又最为神秘的粒子,诞生于宇宙大爆炸之初,携带着宇宙诞生和演化的关键信息,但由于难以探测,人类对其了解甚少,至今仍有诸多未解之谜。

为了揭开中微子的“神秘面纱”,我国第一代中微子实验装置——大亚湾中微子实验2011年底投入运行。次年3月,随着中微子第三种振荡模式的发现,打开了理解反物质消失之谜的大门,一举将中国的中微子实验研究推向世界前列。

2020年12月,大亚湾中微子实验退役。如今,江门中微子实验接过了接力棒。据了解,它以测量中微子质量顺序为首要目标,并将以更高精度测量中微子振荡参数,还将涉足超新星中微子、地球中微子、太阳中微子等研究。

提到这一目标,中国科学院院士、江门中微子实验合作组发言人王贻芳曾这样介绍:“中微子的质量是自然界的基本参数,影响宇宙的演化进程。知道了质量顺序,可以为确定中微子质量和开展其他研究铺路。”

自2015年启动建设以来,江门中微子实验便吸引无数目光。

走进打石山山坳深处,沿着长长的通道,进入地下700米的实验大厅,便抵达江门中微子实验的核心探测器设备——液体闪烁体探测器(中心探测器)所在之地。

实验大厅内有一个深达44米的圆柱形水池,里面盛放着不含任何杂质、有机物或微量元素的超纯水,中心探测器静静地浸泡其中,正睁大“眼睛”寻找中微子的踪迹。水池顶部,则是面积约1000平方米的宇宙射线径迹探测器。

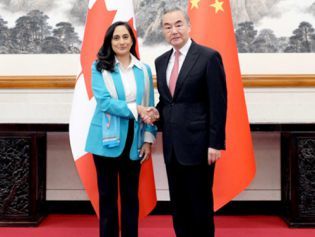

位于水池内(尚未灌水)的中心探测器(外部图)。

江门中微子实验光电倍增管测试与防护系统负责人秦中华介绍,这里诞生了多项“世界之最”——

中心探测器的主支撑结构是直径41.1米的不锈钢网壳。在不锈钢网壳上,有序安装着2万只20英寸光电倍增管、2.5万只3英寸光电倍增管。这4.5万只金黄色的光电倍增管宛若星辰密布,构成了世界最大规模的光电倍增管系统。

不锈钢网壳承载着探测器的关键部件——世界最大的单体有机玻璃球,其厚度为12厘米,直径为35.4米,自身净重约600吨。

庞大的有机玻璃球里面,装有2万吨能够让中微子“现身”的液体闪烁体。这是世界规模最大的液体闪烁体,其体积是此前“世界最大”的20倍。而且,这2万吨液体闪烁体洁净度极高,灰尘总含量不超过0.008克,其光传输衰减长度是世界最长的,超出20米。这对探测精度非常重要。

……

王贻芳认为,江门中微子实验完成液体闪烁体灌注并运行取数是“一个历史性的里程碑”。“这是国际上首次运行这样一个超大规模和超高精度的中微子专用大科学装置,将使我们能够回答关于物质和宇宙本质的基本问题。”

给自己出题,挑战“不可能”,拥有自主知识产权

打石山对于开展中微子实验研究尤其是测量中微子质量顺序,可谓具有天然优势。

据秦中华介绍,测量中微子质量顺序,需要在距离核反应堆约50公里处,因为此处对测量正反质量顺序灵敏度最高。恰好,打石山距离位于阳江市东平镇的阳江核电站,以及位于台山市赤溪镇的台山核电站,都约为53公里。不仅距离合适,打石山的花岗岩还能作为天然屏障,屏蔽宇宙射线带来的信号干扰。

但是,天然优势也带来了不少难题。

江门中微子实验的地下实验大厅建于埋深700米的花岗岩岩株内,其顶部起拱跨度达49.5米,是国内拱顶跨度最大的深埋地下硐室,相关施工属于世界级的超常规地下工程。工程区岩体富水性强,给工程建设带来极大困难。

江门中微子实验很多科研人员和建设者都对土建之难印象深刻。“从2015年开始动工到2021年底,7年土建,印象中总是在挖——挖洞、挖隧道、挖实验大厅。”一名科研人员说。地下水大量涌出,导致多次淹井,工程进展缓慢。

面对挑战,建设单位与设计单位、施工单位、科研单位组成技术攻关团队,从提出设计、建立模型、研制装备、开发预警评估系统再到创新施工工法,联合攻克了难关。

大科学装置的基建工程在设计、施工等方面都有特殊要求,出现任何偏差都有可能满足不了实验所需,必须以严谨的科学态度对待。

与基建难题相比,探测器关键核心部件的设计、研制等给科研人员带来的挑战更为直接,贯穿实验项目建设全过程。

根据实验设计,当中微子进入中心探测器内部,与有机玻璃球内的液体闪烁体发生作用后会发出极其微弱的光信号。光电倍增管可以将其捕捉,转换为电信号,放大并输出后,供科学家分析研究。

直径35.4米有机玻璃球的设计、研制、生产、安装;2万吨液体闪烁体的纯化以及对洁净度的极致追求;20英寸新型光电倍增管的研制、防爆、防水封装以及安装……探测器关键核心部件的每一个细节都隐藏巨大挑战。

要实现重大突破,与其拿到题目再解题,被动应对挑战,不如提前谋划,给自己出题,主动挑战“不可能”。

以20英寸新型光电倍增管的研制为例。光电倍增管是粒子物理、核物理实验及相关工业应用的关键通用部件,但有关技术长期为国外垄断。秦中华向记者介绍,中国科学院高能物理研究所早在2008年就开始设想自主研制光电倍增管,用于下一代中微子实验,“我国要有自主研制的新型光电倍增管”。

最终,科学家们发明了一种全新构型及电子放大方式的光电倍增管,在合作研制过程中攻克了高量子效率的光阴极制备技术、大尺寸低放射性本底玻壳、真空光电子器件封装技术等多个技术难点,我国具有自主知识产权、拥有国际最高光子探测效率的20英寸光电倍增管就此诞生。运用相关技术生产的国产光电倍增管,近年来也被应用在我国高海拔宇宙线观测站、锦屏大设施等大科学装置上。

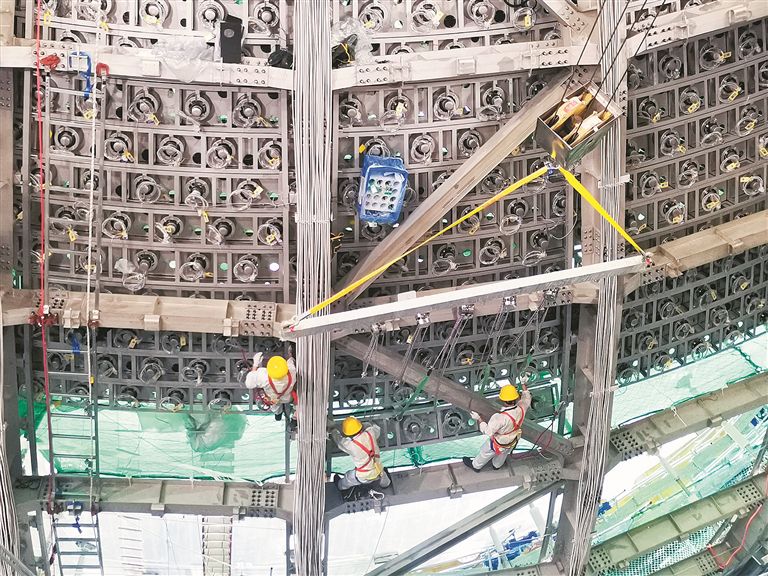

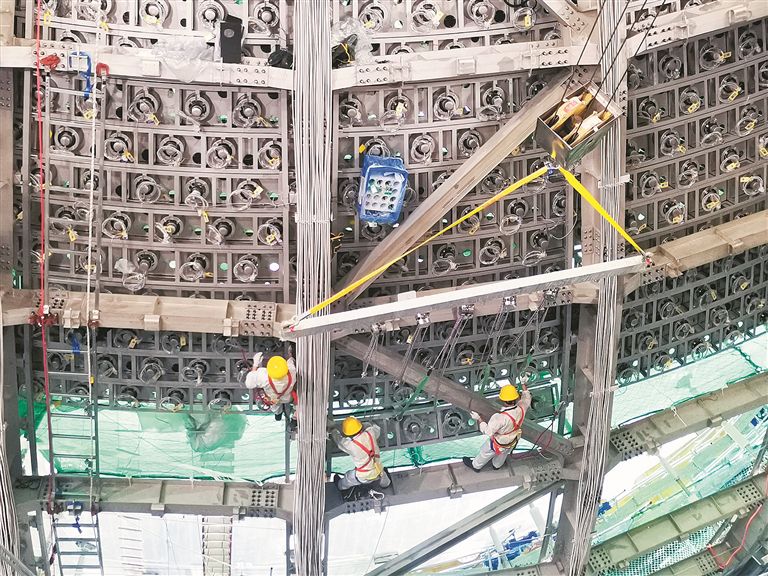

工作人员在不锈钢网壳外部安装光电倍增管。

集智攻关,精益求精,带动相关行业技术进步

通过江门中微子实验运行监控界面,科研人员可以看到,球形探测器上不时有红色印记出现,这便是中微子的踪迹。据估计,探测器一天大约能“捉”到60个阳江核电站和台山核电站产出的中微子。江门中微子实验将以前所未有的精度,对它们的能谱进行测量。

此前,江门中微子实验试运行期间首批获取的数据显示,其探测器关键性能指标全面达到或超越设计预期。与国际同类实验相比,其对中微子质量顺序的测定不受地球物质效应和其他未知中微子振荡参数的影响,将显著提高6个中微子振荡参数中3个参数的精度。

超越预期的表现,与探测器的先进程度密切相关。与此前国际最好水平相比,江门中微子实验中心探测器的液体闪烁体光电子产额增大了5倍,能量分辨率高达3%。4.5万只光电倍增管的布设,使有效探测面积达到78%,远超国际其他实验。

秦中华介绍:“直径35.4米的有机玻璃球,才能装下2万吨液体闪烁体;有机玻璃球这么大,不锈钢网壳就更大,直径达41.1米;这么大的探测器,要增强探测覆盖率,就需要很多光电倍增管……一系列设计环环相扣,超大规模与超高精度相辅相成。每一个关键部件都足够先进,共同构成了这国际领先的大科学装置。”

国际领先的背后,离不开大量科研人员、建设者的奉献。每个技术难题的攻克、每个“世界之最”的诞生,都是集智攻关、精益求精、追求极致的结果。

“建设江门中微子实验是一段充满非凡挑战的旅程。这不仅需要新的想法和技术,还需要多年的精心规划、测试和坚持,需要数百名工程师和技术人员的奉献。”江门中微子实验总工程师马骁妍说。

秦中华对此深有感触,他向记者分享了两个令科研人员记忆犹新的故事。

一个故事与光电倍增管的安装有关。在球形不锈钢网壳上安装4.5万只光电倍增管本就不易,有限的空间、额定的数量,管与管之间的设计间隙必须严格控制在3毫米。排列过疏,就装不下这么多,达不到设计覆盖率,最终影响能量分辨率;过密,在水的浮力作用下,挨在一起的光电倍增管容易被挤爆。前期施工中,当科研人员发现光电倍增管排列过密、位置不对时,已安装了1000多只。工期紧张,是否要叫停重装?答案是肯定的。

另一个故事与光电倍增管的防爆有关。光电倍增管内部真空,外壳是脆性玻璃,长时间工作在40多米水深中,在外部水压作用下面临内爆风险。国外曾有过内爆冲击波导致大量光电倍增管损坏,给实验带来巨大损失的教训。为此,我国专门研制了一套水下防爆系统,为每只光电倍增管都加装保护装置。

在系统设计和装置生产的过程中,科研人员进行了数十次水下防爆实验。“即将安装光电倍增管了,我们还把最后一批下线的保护罩拿去做防爆实验。”秦中华说,细节决定成败,之所以进行最后一次验证,是因为大科学装置建设必须精益求精,不能抱有任何侥幸心理。

科研人员在光电倍增管与有机玻璃球之间检查有机玻璃球。

国际领先的背后,离不开国家综合实力的托举。“一方面,相关领域有关产业的发展,使我们提出设想、创新设计更有底气;另一方面,大科学装置建设过程中,关于关键部件的科技创新、严格要求,带动制造企业创新技术、提升工艺水平,推动了国内相关行业技术进步。”秦中华介绍,在有机玻璃球、光电倍增管、保护罩、不锈钢网壳等研制过程中,相关制造企业都自豪于能参与“大国重器”建设,欣喜于能借此提升综合实力甚至实现转型。大家团结协作,为同一个目标——建好“大国重器”而共同努力。

在精益求精、追求极致的精神下,在科研人员、建设者们齐心协力、密切配合下,江门中微子实验建设成功,并实现稳定运行。

作为中国科学院高能物理研究所主导的一个重大国际合作项目,江门中微子实验共有700多名研究人员,来自17个国家和地区、74个科研机构。其设计使用寿命可达30年,后期可升级改造为世界最灵敏的无中微子双贝塔衰变实验。这样的升级将探测中微子绝对质量,从而解决粒子物理、天体物理和宇宙学的前沿交叉热点难题,深刻影响我们对宇宙的理解。

短评 | 大国重器激发创新动能

当前全球科技竞争日益激烈,规模化、有组织的科研活动在科技竞争中扮演越来越重要的角色。适度超前布局大科学装置,有助于推动提高基础研究和原始创新能力,助力产出重大原创性、颠覆性科技成果。

根据规划,我国近年来建成了一批批大科学装置,一个个“大国重器”频频占领创新制高点,激发创新动能。

“大国重器”是我国相关领域科技水平、建设水平的综合体现。唯有拥有高水平的科技人才队伍,唯有具备强大的基础研究能力,唯有拥有关键核心技术攻关能力,才能建成、建好一个又一个“大国重器”。

建成“大国重器”体现我国相关产业上下游发展水平,也进一步推动相关行业技术创新、工艺提升、产业发展。从科技人才参与“大国重器”建设的自豪中,我们感受到为国铸器的凝聚力;从企业转型的欣喜里,我们看到了创新带来的蓬勃活力。

“大国重器”的投用,彰显了我国在科技领域的国际影响力和引领力。近年来,我国在一些重点领域牵头的实验项目吸引了来自很多国家和地区的科研人员,我国在一些前沿领域已从“跟跑者”变成“引领者”。

建好“大国重器”、用好“大国重器”,以科技创新引领高质量发展,我们正大步向前。(应研)

中国法治新闻网摘编:亓淦玉 |